Stanno facendo discutere le parole di Papa Leone inerenti le persone LGBTQ+, riportate negli estratti dell’intervista concessa dal pontefice alla giornalista Elise Ann Allen. Da un lato Leone sottolinea come la Chiesa sia aperta a “tutti, tutti, tutti”; dall’altro afferma: “Trovo altamente improbabile, certamente nel prossimo futuro, che la Dottrina della Chiesa (cambi) i termini di ciò che la Chiesa insegna sulla sessualità, ciò che la Chiesa insegna sul matrimonio” (citazione da Vatican News).

Personalmente sono tra quelli che ritengono necessario uno sviluppo della dottrina cattolica sul tema LGBTQ+. Sono però consapevole di come la pretesa che sia il Papa a imprimere una sterzata in questa direzione celi una sostanziale incomprensione del ruolo del successore di Pietro. Il Papa, a dispetto di come viene spesso rappresentato, non è un leader che porta la Chiesa dove gli pare: il Papa è il custode dell’unità della Chiesa. Non è colui che, attraverso pronunciamenti magisteriali, strappa in avanti (o all’indietro); è piuttosto colui che cerca di ricucire insieme gli strappi.

Nella Chiesa oggi sulla questione LGBTQ+ vi è una pluralità di visioni, spesso contrapposte; manca cioè un consensus fidelium che la dottrina possa recepire. È quello che Leone ha giustamente sottolineato e mi è parso quanto mai significativo che, in maniera del tutto coerente, abbia espresso la sua posizione in una forma non assoluta: non ha detto – come forse alcuni avrebbero auspicato – che i termini della questione non cambieranno mai, ma ha limitato la sua affermazione al “prossimo futuro”, alle condizioni attuali.

D’altro canto, Leone ha ribadito in modo forte che la Chiesa è aperta a “tutti, tutti, tutti”. Qualcuno, leggendo queste parole, accostate all’indisponibilità a “cambiare” la dottrina, le ha tacciate di ipocrisia, a partire dall’assioma secondo cui, finché la dottrina ufficiale della Chiesa non “evolve”, le sue porte non saranno mai realmente aperte. Personalmente ritengo vero il contrario. Il motivo per cui oggi mancano le condizioni per uno sviluppo dottrinale, a mio parere, è da ritrovarsi esattamente nelle porte delle nostre Chiese che troppo spesso, non in teoria ma nella realtà dei fatti, rimangono chiuse alle persone LGBTQ+.

Se guardiamo con sincerità agli atteggiamenti e alle parole nelle nostre comunità cristiane dobbiamo riconoscere che nella maggior parte dei casi – non sempre, perché esistono esperienze ecclesiali di sincero riconoscimento e accoglienza – le persone omosessuali sono più giudicate che accolte. Certo, la dottrina cattolica chiede – per lo meno – di distinguere tra persone e atti, ma nella realtà concreta, il più delle volte, il giudizio dei cristiani si rivolge alla persona e ferisce; provoca esclusione, autoesclusione o nascondimento, perché la comunità cristiana viene percepita come un contesto in cui ci si sente avversati. Secondo alcuni poi è giusto e doveroso che le persone LGBTQ+, se non si conformano alla dottrina, siano avversate nella Chiesa, perché appartengono a uno schieramento contro il quale siamo in lotta, di cui dobbiamo contrastare l’avanzata…

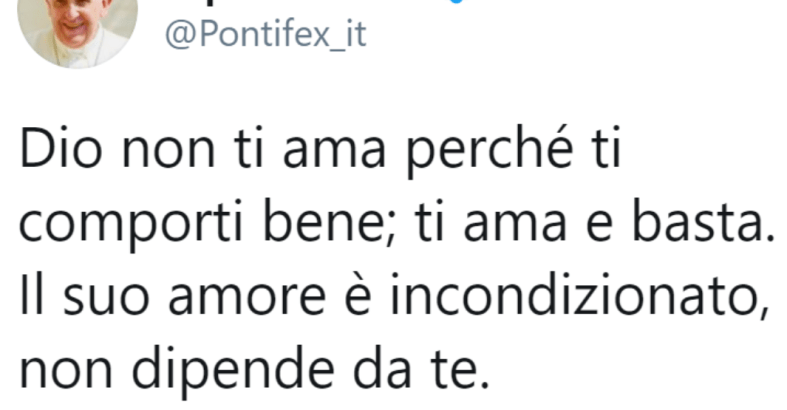

Ribadendo che la Chiesa è aperta a “tutti, tutti, tutti” Papa Leone chiede, senza fraintendimenti possibili, che questo atteggiamento di contrapposizione – queste porte non solo chiuse ma fortificate – venga superato, perché, esso sì, è inequivocabilmente in contrasto con la dottrina cattolica e il Vangelo! Nei Vangeli Gesù si rivolge, accoglie e chiama in modo privilegiato chi, per motivi diversi, era considerato impuro e lontano, come oggi molti cristiani, di fatto (e, per quanto mi riguarda, a torto), considerano le persone LGBTQ+. Nei Vangeli Gesù non mette mai il giudizio prima dell’accoglienza e del riconoscimento dell’altro come figlio amato, né accoglie per un secondo fine – il cambiamento dell’altro – o dopo aver ricevuto in pegno la disponibilità al cambiamento. Gesù accoglie e basta, ogni persona, così com’è. I giudizi e le invettive, nei Vangeli, li riserva solo a chi vorrebbe mettere limiti e condizioni al suo amore.

Ciò che può e deve cambiare oggi allora non è la dottrina, ma la coerenza dei cristiani al Vangelo che chiede accoglienza indiscriminata, riconoscimento dell’altro e compassione evangelica. Le condizioni per uno sviluppo della dottrina si realizzeranno quando uno sguardo che ama avrà preso il posto di quello giudicante, quando la reciproca confidenza e frequentazione avrà reso possibile per le persone LGBTQ+ condividere nelle comunità cristiane “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce”, e i cristiani riconosceranno nelle loro parole e nel loro vissuto Cristo che grida “ho sete”. Senza prima questa conversione, se anche, per assurdo, il Papa cambiasse la dottrina, non farebbe altro che accentuare contrapposizioni e divisioni. Il vero cambiamento non lo fa il Papa, ma ciascuno di noi, con i nostri atteggiamenti e il nostro sguardo purificato dal Vangelo, nella comunità cristiana, ogni giorno.